평안 누층군

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

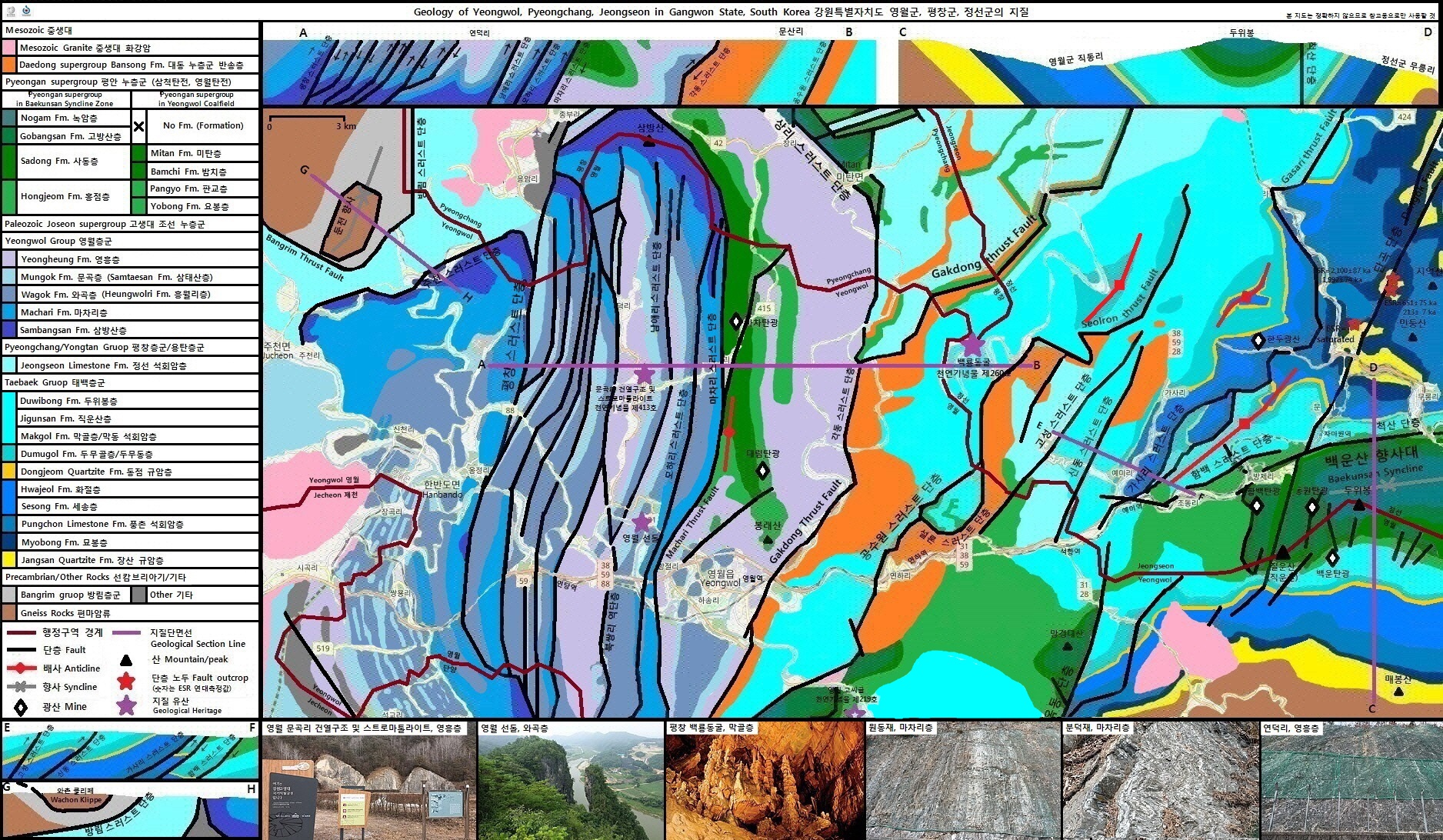

평안 누층군은 대한민국과 조선민주주의인민공화국에 분포하는 지층으로, 최대 1,400m 두께를 가지며 석탄기부터 트라이아스기 초까지 형성되었다. 대한민국에서는 만항층, 금천층, 장성층, 함백산층, 도사곡층, 고한층, 동고층으로 구분하며, 삼척탄전, 영월탄전, 강릉탄전, 정선-평창탄전, 단양탄전, 문경탄전, 보은탄전, 화순탄전, 해남-강진 지역 등에서 발견된다. 평안 누층군은 습곡과 단층의 영향을 받아 복잡한 지질 구조를 보이며, 방추충, 코노돈트, 식물 화석 등 다양한 화석이 발견되어 지질 시대를 추정하는 데 활용된다.

더 읽어볼만한 페이지

- 고생대 아시아 - 곤드와나

곤드와나는 고생대와 중생대에 존재했던 초대륙으로, 현재의 아프리카, 남아메리카, 남극, 인도, 오스트레일리아 등을 포함했으며, 판게아 분열 이후 서곤드와나와 동곤드와나로 나뉘어 각 대륙이 이동하면서 생물 지리학적 분포 패턴에도 영향을 미쳤다. - 고생대 아시아 - 조선 누층군

조선 누층군은 강원도와 충청북도 일대에 넓게 분포하는 한국의 고생대 지층으로, 캄브리아기부터 오르도비스기에 걸쳐 퇴적된 퇴적암 및 탄산염암으로 구성되어 다양한 삼엽충 화석을 포함하며 고생대 지질 연구와 지하자원 개발에 중요한 자료를 제공하고 한반도 고생대 지질 역사를 이해하는 데 기여한다. - 석탄기 - 퇴적암

퇴적암은 바람, 빙하, 중력, 유수에 의해 운반된 퇴적물이 층상으로 쌓여 압축 및 교결 작용을 거쳐 형성되며, 층리와 화석을 특징으로 하고, 쇄설성, 생화학적, 화학적 퇴적암 등으로 분류된다. - 석탄기 - 영월군

영월군은 강원특별자치도 남부에 위치하며 태백산맥과 소백산맥에 둘러싸여 동강과 서강이 흐르고, 단종 유배지와 장릉, 김삿갓 유적지 등 역사·문화 유적과 관광지가 있는 고생대 지층의 카르스트 지형과 지하자원이 풍부한 지역이었으나 석탄 산업 쇠퇴로 인구가 감소하고 있다. - 트라이아스기 - 퇴적암

퇴적암은 바람, 빙하, 중력, 유수에 의해 운반된 퇴적물이 층상으로 쌓여 압축 및 교결 작용을 거쳐 형성되며, 층리와 화석을 특징으로 하고, 쇄설성, 생화학적, 화학적 퇴적암 등으로 분류된다. - 트라이아스기 - 영월군

영월군은 강원특별자치도 남부에 위치하며 태백산맥과 소백산맥에 둘러싸여 동강과 서강이 흐르고, 단종 유배지와 장릉, 김삿갓 유적지 등 역사·문화 유적과 관광지가 있는 고생대 지층의 카르스트 지형과 지하자원이 풍부한 지역이었으나 석탄 산업 쇠퇴로 인구가 감소하고 있다.

2. 구성

대한민국에 분포하는 평안 누층군은 과거 하부로부터 홍점통(→만항층), 사동통(→금천층, 장성층), 고방산통(→함백산층, 도사곡층, 고한층), 녹암통(→동고층)으로 구분되었다.[1][2] 1969년 정창희는 삼척탄전을 표식지로 삼아 만항층, 금천층, 장성층, 함백산층, 도사곡층, 고한층, 동고층으로 새로 설정하였고,[3] 이는 현재 대한민국 평안 누층군의 표준 층서로 사용되고 있다.[4]

조선민주주의인민공화국에서는 평안계라는 지층명이 폐지되었으며, 하부의 강동군층(홍점주층, 립석주층) 및 상부의 개천군층(사동주층, 고방산주층, 태자원주층)으로 구분하고 있다.[5] 강동군층은 석탄기 중-상세 해성층, 개천군층은 페름기 하세-삼첩기 하세 육성층으로 보고 있다.

평안 누층군의 지질 계통표와 층서는 다음과 같다. 평안 누층군의 분포지는 일반적으로 '삼척탄전', '강릉탄전'과 같이 지역명 뒤에 탄전(炭田)이라는 명칭을 사용한다.[6][7]

대한민국에 분포하는 평안 누층군은 최대 1,400m의 두께를 가지며, 과거에는 하부로부터 홍점통(→만항층), 사동통(→금천층, 장성층), 고방산통(→함백산층, 도사곡층, 고한층), 녹암통(→동고층)으로 구분되었다. 1969년 정창희는 삼척탄전을 평안 누층군의 표식지로 삼고, 만항층, 금천층, 장성층, 함백산층, 도사곡층, 고한층, 동고층으로 새롭게 층서를 설정하였다. 이 명칭들은 현재 대한민국 평안 누층군의 표준 층서로 자리잡았다.[4]

3. 지역별 분포 및 특징

조선민주주의인민공화국에서는 평남 분지의 고생대 중-상세 퇴적층에 대한 평안계(남한의 평안 누층군에 해당)라는 지층명이 폐지되었으며, 하부의 강동군층(홍점주층, 립석주층) 및 상부의 개천군층(사동주층, 고방산주층, 태자원주층)으로 구분하고 있다.[5]

평안 누층군은 석탄 개발을 목적으로 많은 조사가 이루어졌으며, 그 분포지는 일반적으로 '삼척탄전', '강릉탄전'과 같이 지역명 뒤에 탄전(炭田)이라는 명칭을 사용한다.[6][7]

평안 누층군의 지질 계통표와 층서는 다음과 같다.

각 지역별 평안 누층군의 특징은 다음과 같다.3. 1. [[삼척탄전]]과 백운산 향사대

삼척탄전은 강원특별자치도 삼척시 도계읍, 태백시, 정선군 남부, 영월군 남동부에 걸쳐 있는 무연탄 탄전이다. 삼척시의 이름을 따 왔지만, 실제로는 태백시 뿐만 아니라 정선군 남부와 영월군 남동부까지 포함한다. 삼척탄전의 평안 누층군은 조선 누층군 위에 부정합으로 놓이며, 아래에서부터 만항층, 금천층, 장성층, 함백산층, 도사곡층, 고한층, 동고층으로 구성된다.

조선총독부는 1914년 강원도의 지질조사 결과를 보고하면서 삼척탄전, 정선탄전, 영월탄전, 강릉탄전 4개 지역의 탄전을 보고했다. 1925년부터 1928년까지 삼척 지질조사소와 연료선광연구소 합동조사반은 도계읍과 고사리 지역의 개발에 관한 정밀 조사를 실시했다. 연료선광연구소의 시라키 타쿠지(素木卓二)는 「삼척무연탄전 지질도」(1930), 「강원도 삼척 무연탄 탄전 조사보고서」(1940) 등을 발간하여 삼척탄전 개발의 기초 자료로 활용했다.[11]

삼척탄전의 평안 누층군에서는 방추충(Fusulinids; 푸줄리나) 화석이 발견된다. 1973년 조사에서 장성탄광 금천갱과 철암갱, 정암탄광, 삼척탄좌, 동고탄광, 어룡탄광, 황지대명탄광, 도계탄광, 옥동탄광 등에서 방추충 화석이 채집되었다.[12] 특히 장성 탄광에서는 두께 4m의 석탄층이 10km나 이어져 있다.

삼척시 석탄산업의 시작인 '''도계광업소'''는 1936년 삼척탄광으로 문을 열었다. 1951년 대한석탄공사 도계광업소로 개발되었고, 석탄산업 합리화 이후에도 3개의 갱도를 유지하며 현재까지 석탄을 생산하고 있다. 1987년까지 도계갱, 동덕갱, 흥전갱, 나한정갱, 점리갱 등 5개 갱에서 석탄을 생산했으나, 1990년 점리갱 폐쇄, 1994년 흥전갱과 나한갱을 중앙갱으로 통합하면서 갱구 수가 줄었다. 2018년 5월 현재 도계갱, 중앙갱, 동덕갱 3개 갱에서 석탄 생산이 이루어지고 있다. 도계광업소에서 생산된 석탄은 열량과 점결성이 높아 연탄 제조와 발전용으로 적합하며, 1990~2000년대 평균 5,000kcal의 열량을 기록했다.[13]

2012년 12월 기준 연간 생산 규모는 302,000톤이다. 지표에서 수직으로 368m를 내려간 곳에서 석탄을 생산하며, 지하 갱도의 총 연장은 93km에 달한다. 도계 광업소는 총 5,281ha 면적에 16개 광구를 가지고 있으며, 모두 가행 중이다. 가채량은 도계가 31백만 톤, 석탄공사가 79백만 톤이다. 개광 이래 총 생산량은 40,665,287톤이고, 석탄공사 창립 이래 생산량은 39,561,245톤이다.

도계 광업소의 석탄 가행층은 평안 누층군 장성층에 해당하며, 탄층 수는 3~5개이다. 이 중 현재 가행 탄층은 중층탄 1개로, 노두 연장 14km, 평균 탄폭 2.0m이다. 광구 중앙부를 통과하는 오십천 단층을 경계로 남동부와 북서부로 나뉜다. 남동부는 오봉산 스러스트 단층으로 탄층 발달이 분리되어 있다. 상부탄층은 묵점, 하부탄층은 도계, 흥심 지구로 구분되며, 이들은 죽암산을 저부로 하는 30도 내외 경사의 향사 구조를 이룬다. 북서부는 3개 이상의 단층으로 나한, 흥전, 하장 지구로 구분되며, 각 지구의 석탄 지층은 주향 북동, 경사 북서 30°이다. 흥전지구 북동쪽 연장부인 점리지구는 과습곡에 의해 분리되며 남동쪽으로 경사져 있다.[14]

백운산 향사대는 태백시에서 영월군과 정선군 경계 지역에 이르는 대규모 향사 습곡으로, 평안 누층군이 안쪽 가운데에, 조선 누층군이 바깥쪽에 대칭적으로 분포한다.

3. 2. [[영월탄전]]

영월군에서 고생대 후기에 형성된 평안 누층군은 조선 누층군에 비해 소규모로 분포한다. 그 중에서 두드러진 곳은 '''영월탄전'''(寧越炭田)이라 불리는 지역으로, 영월군 북면 마차리를 중심으로 남-북 방향으로 길게 발달한다. 영월탄전의 평안 누층군은 과거 홍점층과 사동층으로 구분되었으나 현재는 아래서부터 요봉층, 판교층, 밤치층, 석탄이 부존된 미탄층으로 구분되며 사동층/미탄층 상위의 지층은 없다. 상부 지층이 없는 이유는 마차리 스러스트 단층에 의해 미탄층 상부의 지층들이 모두 침식되었기 때문으로 추정된다. 이들 평안 누층군의 일반적인 주향(走向)은 남-북이며 서쪽으로 50~70° 경사져 있다. 평안 누층군 서쪽에서는 사동층의 주향과 거의 평행하며 60° 내외로 경사하는 마차리 스러스트 단층이 사동층의 상부를 절단하는데, 이 단층에 의해 북부(영월군 북면 공기리-평창군 미탄면 율치리 경계 지역)에서는 사동층이 삼방산층 및 마차리층과, 남부에서는 사동층과 홍점층이 마차리층과 단층으로 접한다.[32][33][1]

3. 3. [[강릉탄전]]

강릉탄전은 강릉시 일대에 분포하며, 만항층, 금천층, 장성층, 함백산층, 망덕산층, 언별리층으로 구성된다.[45]

정동심곡 바다부채길은 강릉시 강동면 심곡리와 정동진리 해안에 설치된 2.6km의 해안길로, 이 해안길을 따라 평안 누층군의 노두가 대규모로 드러나 있어 평안 누층군의 여러 암석과 층리, 습곡, 암맥 등 다양한 지질구조를 관찰할 수 있다.

강릉시 강동면 심곡리~옥계면 금진리 해안도로를 따라 함백산층이 드러나 있으며 습곡과 단층, 암맥이 관찰된다.

3. 4. [[정선-평창탄전]]

정선-평창탄전은 평창군과 정선군 경계 지역에 걸쳐 분포하며, 정선 대향사라는 대규모 향사 습곡에 의해 평안 누층군이 매우 넓게 분포한다. 이 지역의 평안 누층군은 만항층, 금천층, 장성층(과거 사동층), 옥갑산층(과거 고방산층), 상원산층, 박지산층(과거 녹암층)으로 구성된다.

; 평창 지역

평창군 남동부 정선군과의 경계 지역에는 정선 대향사에 의해 석탄기~트라이아스기에 형성된 평안 누층군이 넓게 분포한다. 평창읍의 장암산(893 m)과 조동리에서 남병산과 청옥산, 가리왕산, 백석산과 잠두산, 두타산, 고루포기산에 이르는 산악 지역에 분포한다.[1]

평창 지역의 평안 누층군은 다음과 같이 구성된다.

; 정선 지역

정선군 북서부 평창군과의 경계 지역에는 정선 대향사에 의해 평안 누층군이 매우 넓게 분포하고 있다. 이 지역은 '''정선-평창탄전'''으로 불린다. 정선군 남부 영월군과의 경계 지역에는 백운산을 중심으로 평안 누층군이 동-서 방향으로 분포하는 '''백운산 향사대'''가 발달해 있다.[1]

정선 지역의 평안 누층군은 다음과 같이 구성된다.

3. 5. [[단양탄전]]

충청북도 단양군에 북동-남서 방향으로 발달하는 단양탄전은 만항층, 금천층, 장성층, 함백산층, 도사곡층, 고한층, 동고층으로 구성된다.[1]- '''만항층'''(과거 홍점층) : 적색 셰일과 회색 사암이 주를 이루고 석회암을 협재한다.

- '''금천층'''(과거 사동층 하부) : 회색 내지 흑색의 셰일~중립사암 및 석회암으로 구성된다.

- '''장성층'''(과거 사동층 상부) : 흑색의 셰일~사암으로 수 매의 석탄층을 포함하며 단양탄전의 주요 함탄층이다.

- '''함백산층'''(과거 고방산층 하부) : 장성층 상위에 놓여 있다.

- '''도사곡층''' : 함백산층 상위의 지층으로, 주로 녹색 혹은 회색의 사암으로 구성되어 있다. 정창희(1971)는 도사곡층이 담녹색을 띠는 조립사암을 주로 하고 회색의 중립사암을 협재하며 두께는 300 m 내외라고 하였다.[1]

- '''고한층''' : 도사곡층 상위의 지층으로, 흑색 내지 암회색의 사암 및 셰일이 특징이나 사암은 때로 녹색을 띤다. 정창희(1971)는 고한층이 흑색 셰일, 암회색 조립사암, 담녹색 중립사암 등으로 구성되며 두께는 200 m 내외라고 하였다.[1]

- '''동고층''' : 평안 누층군 최상부 지층으로, 담녹색의 사암과 적색 셰일을 포함한다. 정창희(1971)는 동고층이 주로 담녹색, 담청색, 암회색 등의 세립사암으로 구성되고 그 중에 얇은 자색 실트질사암 또는 자색 셰일층을 협재하며, 사층리가 특히 잘 발달되어 있다고 하였다.[1]

단양 지역의 평안 누층군 지층들은 퇴적 이후 습곡 작용과 충상단층의 운동을 겪었으며, 대부분의 층리가 북동-남서 방향의 주향과 북서 방향의 경사를 보인다. 습곡축 및 스러스트 단층들은 주로 북동-남서 방향으로 발달되어 있고, 이러한 습곡 및 충상운동은 중생대 송림 변동 및 대보 조산운동과 관련된 것으로 보고되었다.

김항묵(1971)의 연구에 따르면, 단양탄전 지구의 쇄설성 퇴적물 공급지는 동쪽에 위치했으며, 평균 운반 방향은 295°였다. 함백산층과 황지층군(도사곡층, 고한층, 동고층)의 사층리는 해성 환경을 지시하며, 단양탄전의 평안 누층군 퇴적분지가 해양과 연결되었던 것으로 해석된다. 즉 평안 누층군은 만입(灣入) 분지 내 퇴적형이다.[55]

3. 6. [[문경탄전]]

경상북도 문경시 일대에 분포하는 평안 누층군은 무연탄 석탄층을 포함하며, 마성면 동남부에서 가은읍 동부까지 북동 방향으로 발달해 문경탄전을 구성한다.[1] 문경탄전의 평안 누층군은 홍점층, 사동층, 고방산층, 녹암층으로 구성된다.[63][64]문경탄전 지역은 1929년 일본인 고생물학자 노부오 코바타케(小畠信夫; Nobuo Kobatake일본어)에 의해 처음으로 지질 조사가 실시되었다. 이후 1960년대 말 문경탄전 북부 지역의 대동계 단산층 내에서 석탄층들이 발견되어 채탄하기 시작하였다.[65]

김형수 등(2014)에 의하면, 문경탄전 내 홍점층 변성광물은 접촉변성작용의 결과이며, SHRIMP U-Pb 연대측정 결과 홍점층에서 가장 젊은 저어콘의 연대는 327~310 Ma이다. 평안 누층군은 석탄기-페름기 동안 대륙 연변부의 화산호 주변 환경에서 퇴적되었고, 기원지에서는 화성활동이 비교적 짧은 시간 간격으로 반복적으로 일어난 것으로 판단된다.[66]

=== 평안계 홍점층 ===

'''평안계 홍점층'''(Ch)은 이 지역 평안계 지층의 기저를 형성한다. 불정동에서 호계면 견탄리, 오정산, 선암산 부근에 이르기까지 북동-남서 방향으로 대상(帶狀) 분포한다. 대부분 은회색 셰일(문경도폭) 또는 중립 내지 조립질사암, 사질셰일, 셰일 및 담홍백색 석회암(함창도폭)으로 구성되어 있다. 해성퇴적암층으로서 두께는 평균 200 m이다.[1]

=== 평안계 사동층 ===

'''평안계 사동층'''(Ps)은 하위의 홍점층과 상위의 고방산층 사이에 정합적으로 놓인다. 불정동에서 호계면 견탄리, 오정산 동부를 거쳐 선암산 근처까지 북동-남서 방향으로 대상 분포한다.

- 문경도폭(1967)에 의하면 대부분 흑색 셰일 또는 흑색 사질셰일 등으로 구성되어 있고 사암은 희소하다. 가섭리 골짜기의 단기 탄광에서 최대 두께 15 m에 연장 150 m에 달하는 좋은 탄층 발달을 보인다.[1] 함창도폭(1968)에 의하면 두께 1.5 m 내외의 회색 석회암 박층(薄層; 얇은층)을 2매 협재하는 암회색 내지 흑색 셰일, 사질 셰일, 세립 내지 중립질 사암의 호층(互層)으로 대표되는 하부 호층대 및 흑색 셰일층을 협재하는 중립 내지 조립 암회색 사암으로 구성되는 사암대와 2 내지 3매의 무연탄층을 협재하는 흑색세립 사암, 사질 셰일 및 셰일의 호층대를 상부로 하는 3개의 대(帶)로 구분된다. 두께는 160 m 내외이다.[1]

- 문경탄전 북부와 중부에 분포하는 사동층 하부 셰일대에 협재된 렌즈상 석회암에서 5속 7종의 코노돈트 화석이 발견되었다. 이 화석들에 근거하여 문경탄전 사동층 하부 셰일대의 지질시대는 중기 석탄기로 삼척탄전의 금천층과 영월탄전의 판교층에 대비될 수 있다. 다만 코노돈트 화석 ''Streptognathodus elegantulus''을 포함한 일부 석회암의 지질시대는 잠정적으로 상부 석탄기의 미조리안(Missourian 또는 Kasimovian)에 해당한다.[67]

=== 평안계 고방산층 ===

'''평안계 고방산층'''(TRg)은 가은읍과 불정동의 경계 지역에서 오정산까지 북동-남서 방향으로 발달하며, 가섭리 북릉에서 첨멸한다. 상하위의 평안계 사동층 및 녹암층과 정합적인 관계에 있다.[1]

- 문경도폭(1967)에 의하면 유백조립(粗粒) 규질사암으로 된 기저암으로 하위의 사동층과 구별되며 대부분 (담)회색의 조립 내지 세립사암으로 구성된다. 고방산층 전체 두께의 절반에 해당하는 200 m 두께를 가진 하부층은 대부분 규화(珪化)되어 험준한 절벽이나 산봉우리를 이룬다. 중부층은 간혹 암흑색 사암을 협재하나 거의 흑색 셰일, 사질 셰일로 구성되며 2~3매의 탄층을 협재한다. 상부 사암층은 대부분 회색 조립 사암으로 구성되나 중립 내지 세립사암을 협재한다.[1]

- 함창도폭(1968)에 의하면 하부 사암대는 두께 100 m 내외로 주로 담회백색 조립 사암으로 구성되며 층 가운데에 흑색 내지 암회색 셰일 및 사질 셰일의 얇은 층을 협재한다. 중부 셰일층은 두께 약 90 m로서 주로 흑색 셰일 및 사질 셰일로 구성되며 암회색 내지 흑색 조립/중립 사암층과 3~4매의 무연탄층을 협재한다. 상부 사암대는 두께 200 m 내외로 주로 담회백색 내지 담황갈색 조립 사암으로 구성되는데 회색 세립/중립 사암층 및 (녹)회색 셰일층을 협재한다. 총 두께는 400 m 정도이다.[1]

- 오정산 지하의 고방산층 탄층을 개발하고 있는 오적탄광에서는 ''Annularia sp.'', ''Cordaites sp.''와 같은 식물 화석이 발견되었다.[1]

- '문경 토끼비리'는 영남대로의 일부분으로 영강 벼랑의 평안 누층군 암석을 인공적으로 절단하여 만든 길이다. 이 길을 따라 평안 누층군 고방산층의 노두를 관찰할 수 있다. 이 길은 국도 제3호선 진남휴게소 쪽에서 접근할 수 있다.

=== 평안계 녹암층 ===

'''평안계 녹암층'''(TRn)은 마성면 남부 신현리 일대에 소규모로 분포하며 하위의 고방산층을 덮고 상위의 대동계 산수동 역암층(Js)과 단산층(Jd)에 의해 (경사) 부정합으로 덮여 있다. (담)녹색 조립사암, 세립사암, 그 위로 담녹색 내지 갈색 사질셰일 및 셰일로 구성되어 있다. 대략 북동 주향에 서편으로 급경사한다.[1] 불정동-가은읍-마성면 경계에 위치한 어룡산 서측 산사면에서 가장 두껍게 노출되어 두께는 400 m 내외에 달한다.[1]

- 국도 제3호선 신현삼거리 부근에서 아래 사진과 같이 녹암층의 노두를 관찰할 수 있다.

=== 운암사층 ===

'''운암사층'''(w; wunamsa formation영어, 雲巖寺層)은 농암면 갈동리 북부, 화산리와 율수리 일부 지역 그리고 불정동과 유곡동, 상주시 이안면 안용리와의 경계 지역에 발달하는 시대 미상의 지층이다. 불정동과 유곡동, 상주시 이안면 안용리의 경계 지역에 소재한 수정봉 부근에 위치한 운암사에서 본 지층의 이름이 유래되었다. 운암사층 중에는 2~3매의 무연탄층이 협재된다.[1]

- 농암면 율수리 동부와 갈동리 지역의 본 지층은 규장암(Kgp) 및 각섬석 화강암(Khgrj) 내에 포획암으로서 분포하며 운모편암, 흑색 점판암 및 약간의 석영편암층으로 구성되고 석탄층을 함유하고 있다. 이 지역에서는 규장암 및 화강암의 관입으로 인하여 직접 접하고 있지는 않으나 층서상으로 보아 대동계 기저 역암층인 산수동 역암층의 하부에 위치하고 있다.[1]

- 농암면 율수리 서부와 화산리 지역의 본 지층은 주로 흑색 셰일과 약간의 석회암과 석회규산염암 등으로 구성되며 흑색 셰일 중에는 가끔 탄질 셰일과 무연탄이 소량으로 협재되기도 한다.[68]

- 수정봉 일대 지역에서의 본 지층은 알칼리 화강암(Kagr) 내에 포획암으로 잔류한다. 수정봉 남동부에서 2매, 불정동 남쪽에 소재한 운암사 남측에서 1매의 석회암 및 석회규산염암층이 협재된다.[1]

- 1989년 박수인은 문경 탄전 남단에 위치하는 농암면 지역의 운암사층의 석회암층을 대상으로 미화석 연구를 수행하였다. 연구 결과 코노돈트 화석과 방추충(푸줄리나) 화석이 발견되었다. 이 코노돈트는 일본, 북미 및 중남미 지역의 하부 페름기의 Sakmarian조에서 널리 보고된 표준 화석이므로, 운암사층의 지질시대는 하부 페름기 시수랄리아세 사크마라절(Sakmarian, 사크마리안)로 결정되었다.[69]

3. 7. [[보은탄전]]

보은탄전은 충청북도 보은군 마로면, 옥천군 청성면과 청산면, 영동군 용산면, 경상북도 상주시 모서면 화현리와 화서면, 화동면 일대에 분포한다. 보은탄전의 평안 누층군에서는 ''Calamites'' sp., ''Stigmaria'' sp., ''Tingia'' sp., ''Taeniopteris'' sp. 등의 식물 화석이 산출되었으며 보존 상태가 매우 불량하여 종의 식별은 불가능하나 타 지역의 식물 화석군과 유사하다. 방추충(푸줄리나) 화석 ''Pseudoschwagerina''는 석탄기와 페름기의 경계를 지시하는 표준 화석으로 야외의 노두에서는 발견되지 않았고 한국동력자원연구소의 시추공에서 발견되었다.[70]=== 청산 지질도폭 (1985) ===

청산 지질도폭에서는 평안 누층군을 하부 사암대와 상부 셰일대로 구분하며 평안 누층군은 옥천군 청성면 화성리, 장연리에서 보은군 마로면을 지나 상주시 화남면 평온리에 이르는 지역, 옥천군 청산면 명티리, 상주시 모서면 화현리, 화동면 평산리의 팔음산(771.3 m) 일대 지역, 화동면 이소리에서 판곡리에 이르는 지역 3개 지역에 분포한다.

- '''평안계 하부 사암대'''(Pds; Pyeongan series lower sandstone zone)는 상술한 지역에 모두 분포하며 가장 넓게 분포하는 곳은 마노광산 부근이다. 하부 사암대는 상부 셰일대와는 거의 부정합적인 관계를 보이고 화강암류에 의해 관입당했다. 이 지층은 변성작용을 받았으며 회색 내지 암회색 사암이 우세하나 회색의 셰일이나 흑색 셰일 및 석탄층도 협재한다. 특히 탄층은 마노광산 부근에서 잘 발달하며 열량이 매우 높은 고질의 흑연질 무연탄을 개발하고 있다.

- '''평안계 상부 셰일대'''(Pcus; Pyeongan series upper shale zone)은 청성면 화성리~화남면 평온리 지역에만 스러스트 단층을 따라 분포하며 흑색 셰일과 흑연질 무연탄으로 구성되어 서부 보은탄전의 주요 가행 탄층이다. 마로면 소여리에 소재한 대성보은탄광을 비롯해 만월리 부근과 임곡리 남부 등지에서 과거 이 지층의 석탄을 개발하였다. 보은탄전정밀지질조사보고서(1978)에 의하면 본층의 3개소에서 식물화석인 ''Calamite'' sp.가 산출된다고 하였으며 대성보은탄광 갱내에서 ''Stigmaria''로 보이는 화석이 발견되었다. 이들 화석에 의하면 본 층은 고생대의 지층이다.

=== 영동 지질도폭 (1986) ===

영동 지질도폭에서 평안 누층군은 옥천군 청성면 소서리와 궁촌리, 청성면 조천리와 영동군 용산면 부상리 서부, 용산면 한석리와 시금리, 용산면 신항리와 율리에 고립적으로 분포한다. 이 지역에서 평안 누층군은 흑색 셰일과 사암, 탄질셰일 및 백색사암 내지 규암 등으로 구성되며 지층은 심한 교란으로 많은 습곡 구조를 나타낸다.[71]

=== 현재의 분류 (만항층, 금천층, 밤치층, 장성층, 함백산층) ===

- '''만항층'''은 평안 누층군의 최하부 지층으로 보은탄전에서는 주로 회색 내지 녹회색 사암이 우세하며 자색 사암과 회색 석회암이 협재된다. 본 층은 조선 누층군 대석회암층군을 부정합으로 덮으나 일부 지역에서 스러스트 단층으로 접하고 있다.[1]

- '''금천층'''은 주로 흑색 셰일로 구성되며 석회암과 세립사암 및 박층의 석탄층이 포함되어 있다. 암상은 밤치층과 매우 유사하나 방추충(푸줄리나) 화석 ''Pseudoschwagerina''의 유무로 구분된다.[1]

- '''밤치층'''은 주로 흑색 셰일로 구성되며 석회암과 세립사암 및 박층의 석탄층이 협재되어 있다. 본 층은 지역적으로 단층에 의해 반복 노출되며 지층의 두께는 상부와 하부가 단층에 접하고 있어 지역적으로 차이가 있으나 80 m 정도이다.[1]

- '''장성층'''은 연장성이 불량하여 소규모로 분포하고 (담)회색 조립질사암, 흑색 셰일, 실트스톤, 석탄층으로 구성되어 있다.

3. 8. [[화순탄전]]

화순탄전은 전라남도 화순군 일대에 분포하며, 용암산층, 오음리층, 함탄층, 천운산층으로 구성된다.- '''용두리층'''(yd; Yongduri formation, 龍頭里層)은 화순군 춘양면 용두리 남부에 소규모 분포하는 지층이다. 호남탄전 지질조사보고서(1965)에 의하면 탄전 내 평안계 지층 중 최하위의 것으로 용암산층에 의해 부정합으로 덮인다. 지층은 (담)회색 규암, 석영편암, 운모편암, 결정질 석회암 및 흑색의 점판암 등으로 구성되며 두께는 150~170 m 이상으로 하한을 알 수 없다. 본 층의 상하부에는 층리의 발달이 양호한 결정질 석회암이 발달한다. 본 층은 대체로 동-서 방향의 축을 가지고 동쪽으로 침강한 배사 구조를 이루며 분포한다.[74]

- '''용암산층'''(y; Yong-am Mt. formation, 聳巖山層)은 화순군 한천면 오음리와 춘양면 우봉리의 경계에 위치한 용암산(547 m, 聳巖山)을 표식지로 하여 화순탄전 내에 북동-남서 방향으로 분포하는 지층이다. 이 지층에서는 화석이 산출되지 않아 지질시대는 불명이나 선캄브리아기, 캄브리아기-오르도비스기 혹은 석탄기에 대비된다는 등 다양한 견해들이 존재한다. 담회색 내지 유백색의 규암과 편암이 주를 이루며, 간혹 역을 포함하는 규암이 나타난다. 용암산층은 백아산 일대와 용암산에서 장흥군 유치면에 이르는 지역 그리고 도암면 벽지리 지역에 분포하는데 침강습곡과 타 지층의 피복으로 단속적으로 분포한다. 또한 용암산-천운산 지역에서 배사 구조의 축부에 대상 분포한다.

- 능주도폭(1966)과 호남탄전 지질조사보고서(1965)에 의하면 용암산층은 대부분 유백색 규암으로 구성되어 있으며 대체로 괴상(塊狀)이고 풍화에 강하여 산능선이나 봉우리를 형성하고 있다. 본 층의 주향과 경사는 용암산 북동부에서 북동 60°에 거의 수직으로 서 있으나 그 남서부에서는 배사 습곡의 영향으로 배사축 서익부는 북동 60°주향에 서쪽으로 50~60°경사하며 동익부는 북동 15~남북 주향에 남동 30°로 경사한다. 용두리 부근에서 지층의 두께는 350 m 정도이다.[1]

- 화순군 백아면의 백아산(817.6 m)에 분포하는 용암산층은 유백색의 규암으로만 구성되며 상위의 설옥리층과는 정합적으로 접하고 오음리층과는 스러스트 단층으로 접한다. 백아면 수리 동쪽 골짜기에서 관찰된 바에 의하면 설옥리층과의 접촉부에서 사층리에 의해 본 층이 설옥리층 하부에 위치한다는 것이 확인되었다. 수리 남쪽으로는 규암층에 발달하는 배사 습곡이 남남서 방향으로 30°경사하기 때문이다.[75]

- '''오음리층'''(Po; Pyeongan group Oeumri formation, 午陰里層) 또는 '''오산리층'''(Po; Pyeongsan group Osanri formation, 午山里層)은 점판암~편암류의 세립 변성암 및 셰일로 구성되며, 석회암과 탄층을 일부 협재한다. 지층의 두께는 150~300 m이다. 한천면 오음리에서 지층의 이름이 유래되었으며 한천면~동복면~백아면 일대에 북동-남서~남-북 방향으로 대상 분포한다.

- 능주도폭에 의하면 오산리층은 석영편암과 백운모 또는 견운모 편암을 주로 하며 편리의 주향과 경사는 북동 30~40°에 북서 30~40°이다. 오산리층은 운모편암대(Posm), 석영편암대(Psq), 폭 50 m 의 함탄슬레이트대(Posc)로 구분된다.[1]

- 화순탄전 북부에서 오음리층은 백아면 수리 서부에서 동복면 구암리 서부에 이르는 지역에 거의 남-북 방향으로 대상 분포한다. 이 지역의 오음리층은 담회색의 석영편암, 담갈회색의 운모편암, 유백색 내지 담회색의 규암, (암)회색 사암, 녹(회)색 세립사암과 천매암으로 구성되며 부분적으로 (암)회색 석회암, 탄질셰일, 흑색 세립사암 등이 협재된다. 백아면에서는 용암산층 및 설옥리층과 스러스트 단층으로 접한다.[1]

- '''함탄층'''(Hamtan/Coal-containing formation, 含炭層)은 흑색의 조립~세립 사암과 셰일이 주를 이루는 가운데 탄질 셰일 및 석탄층이 협재한다. 지층의 두께는 60~90 m이다. 문자 그대로 '석탄을 함유하는 지층'이라는 성의 없는 뜻이다.

- 오음리층 위에 놓이고 천운산층 아래에 위치한 함탄층은 첨정리와 동복면 읍애리에 거의 남-북 방향으로 분포하며 담회색의 석영편암, 규질사암, (암)회색의 사암, 흑색 셰일 및 무연탄으로 구성된다. 화순탄전의 함탄층은 삼척탄전의 장성층과 같이 몇 조의 윤회 퇴적층을 이룬다.[1]

- '''천운산층'''(Pcu/Pch; Pyeongan group Cheonun Mt. formation, 天雲山層)은 평안 누층군 최상부 지층이며 담회색의 사암 및 규암에 암회색 내지 흑색의 사암 및 셰일이 협재된다. 지층의 이름은 화순군 동면 운농리와 한천면 반곡리, 오음리의 경계에 위치한 천운산(604.7 m)에서 유래되었으며 지층의 두께는 600~700 m이다.

- 능주도폭에 의하면 천운산층은 도암면-춘양면의 천태산(482.5 m), 개천산(497.2 m) 일대 그리고 청풍면 신석리와 차리 일대에 분포하며 회색 내지 회백색 역질조립사암 및 조립사암과 흑색 셰일/점판암이 호층을 이루고 있다. 지층의 주향과 경사는 천태산 부근에서 북서 80°및 북 40°문암 북방 496고지에서는 북동 40°및 북서 30°, 천태산 북방에서 북동 50°및 북서 45°이다.

- 화순탄전 북부에서 천운산층은 동복면 신율리 동측과 읍애리에 거의 남-북 방향으로 소규모 분포한다. 천운산층은 주로 (담)회색 조립사암과 함력질사암, 담회색의 석영편암 및 규암으로 구성되고 셰일 내지 점판암이 드물게 협재된다.[1]

3. 9. 해남-강진 지역

전라남도 해남군 송지면에서 강진군 옴천면에 이르는 지역에 평안 누층군이 수 km 폭으로 북동-남서 방향으로 분포한다. 석탄층이 일부 협재되어 있으나 그 산출이 불량하여 개발되지 않았다.[76]남창 지질도폭(1967)에서 보고된 '''오산리층'''(Po; Pyeongsan group Osanri formation, 午山里層)은 해남군 송지면 송호리에서 해남군 현산면 조산리까지 부근 산지와 평행하게 북동-남서 방향으로 분포한다. 오산리층 하부는 폭 10~15 m의 역암으로 되어 있고 그 위에 운모편암이 있으며 점판암, 흑연편암, 규암 등이 협재된다. 이 지층의 주향과 경사는 북동 15~50°및 북서/남동 60~80°로 등사습곡을 이루고 있다.[76]

4. 과거의 분류

1962년 태백산지구지하자원조사단은 평안 누층군을 홍점층, 사동층, 고방산층, 녹암층으로 구분하였다.[8] 이 층서는 정창희(1969)가 삼척탄전의 평안 누층군을 재정립하기 전까지 사용되었으며, 문경탄전에서는 현재도 사용되고 있다.

과거 홍점층에 해당하는 지층은 만항층이다. 과거의 홍점통(홍점층군)은 평양 부근의 홍점이라는 지명에서 유래하였는데, 평양 부근의 석탄기-페름기 하부의 홍색이 우세한 석탄 함유 지층을 지칭한다. 그러나 삼척탄전과 단양탄전의 '홍점층'은 평양 부근의 층과 완전히 일치하지 않아 만항층으로 명명되었다.

5. 지질 구조

평안 누층군은 습곡과 단층의 영향을 받아 복잡한 지질 구조를 보인다. 특히 삼척탄전과 단양탄전 지역에는 수많은 스러스트 단층들이 발달한다.

삼척 탄전 내에는 수많은 습곡과 단층들이 발달해 있어 매우 복잡한 지질 구조를 보이고 있다.[27][28]

; 함백산 대단층

'''함백산 단층'''(Hambaegsan Great Fault, 咸白山 斷層)은 백운산 향사대를 둘로 나누며 삼척 탄전의 주요한 단층이다. 이 단층은 북서 85°의 주향으로 태백시 화전동의 용연동굴에서 오투리조트와 소도동 중부, 금천동 중서부를 지나 봉화군 석포면 대현리까지 이어진다. 정창희(1969)에 의하면 함백산 단층은 동쪽으로 60~85°경사하고 동측이 낙하한 정단층이며 단층의 경사는 황지에서 60°E, 문곡광산에서 85°E이다. 단층 남부에서 지층의 수평 변위량은 약 4 km이다.[1] 김정환과 김태호(1985)에 의하면 함백산 단층은 그 동부 지역이 남쪽으로 이동한 주향 이동 단층이다.[29] 이 단층은 황지 단층, 소도리 단층 및 문곡 단층을 차례로 절단했다. 이를 보아 함백산 단층은 정단층 운동 중 가장 후기의 단층으로 판단된다. 황지동-금천동 지역에서 주향 이동 단층의 특성을 보여 지질도 상으로 만항층을 약 5 km 변위시켰다. 본 단층 동부 지역 평안 누층군 내의 단층들은 북서 20°~북동 5° 북동 70°~동-서의 주향에 40~90°의 급한 경사를 보이며 단층 파쇄대의 폭은 9~60 cm에 이른다. 단층 서부 지역 평안 누층군 내의 단층은 북서 10°, 북동 30°및 북서 78°의 주향에 40~70°의 경사를 가지며 단층 파쇄대의 폭은 60 cm이다.[1]

; 함백산 단층 동부

- '''혈암 스러스트 단층'''은 함백산 단층 북단부의 태백시 화전동으로부터 동-서 주향으로 이어져 황지동 북부를 지나 삼척시 도계읍 흥전리에서 북북동 주향으로 바뀌어 고사리까지 달리는 흥전 스러스트 단층로 이어진다. 이 단층에 의해 스러스트 단층 남측의 만항층, 장성층과 함백산층 위로 북측의 조선 누층군 막동 석회암층이 충상되었다. 이 단층은 추전 부근에서 그리고 지표에서 평균 20~30°로 북쪽으로 경사하나 갱내 시추자료에 의하면 북쪽으로 가면서 경사가 완만해지며 부분적으로는 60°이상의 급경사를 이룰 때도 있다. 혈암 스러스트 단층의 평균 경사는 태영탄광 및 한성탄광 갱내와 석회암층 상부에서 가행한 시추 자료로서 확인되었다. 혈암 스러스트 단층은 설바위-한성탄광까지는 지표에 잘 나타나 있지만, 동쪽으로 가면서는 지표에 잘 보이지 않으며, 스러스트 단층에 따라서 폭 1~2 m의 단층각력대 또는 단층점토가 발달하고 있다. 단층의 변위량은 화전동-소도동 단면에서 4.0 km, 황지동 단면에서 3.25 km이다.[30][1]

- '''동고 단층'''(Donggo Fault)은 고한읍 고한리의 동고탄광에서 태백시 화전동으로 이어지며 남측이 낙하한 단층이다.[1]

- '''황지 단층'''(Hwangji Fault)은 황지동에서 철암동으로 이어지는 수직 단층이다. 동고 단층의 연장으로 추정된다.[1]

- '''황전 스러스트 단층'''은 황지동 중부 태백역 부근에서 화전동 남부로 이어지는 스러스트 단층이다. 황지 배사 습곡 구조와 조선 누층군 상부, 평안 누층군 만항층 등이 평안 누층군 동고층 위로 충상되어 있다. 혈암 스러스트 단층과 같이 북쪽으로 저각 경사한다. 변위량은 2.35~2.5 km 정도이다.[1]

- '''서북 스러스트 단층'''은 오투리조트 골프장 부근에서 황지동 남부 문곡역 부근까지 이어지는 동-서 주향의 스러스트 단층으로 곳에 따라서 장성층이 함백산층이나 도사곡층 상위로 충상되어 있다. 이 단층의 변위량은 500~600 m이다.[1]

- 스러스트 단층들의 생성 순서는 혈암 스러스트 단층이 먼저 생성되고, 서북 스러스트 단층이 나중에 생성되었으며, 스러스트가 운동하면서 먼저 형성된 스러스트 단층이나 내프(Nappe) 구조가 함께 변형되고 이동된 Piggy-back 형태의 특징을 보이고 있다. 나중에 생성된 단층일수록 변위량이 감소한다.[1]

- '''흥전 스러스트 단층'''은 삼척시 도계읍 점리에서 함백산층과 장성층 위에 만항층을 올려놓은 내프(nappe) 구조를 이루고 있으며 흥전 내프라 불린다. 도계광업소 흥전갱 및 점리갱과 시추공에서 확인된 바로는 평균적으로는 북서쪽으로 20~30°경사하나 흥전 내프 부근 일부에서 남동쪽으로 약 20°경사한다.[1]

- '''마교 스러스트 단층'''은 고사리에서 도계리까지 남-북으로 달리다가 동-서로 방향을 바꾸어 상덕리에 이른다. 이 단층은 마교리, 도계리, 상덕리 일대에 조선 누층군 풍촌 석회암층을 평안 누층군 함백산층 또는 장성층 위로 충상시켰으며 특히 상덕리 부근 경동탄광 사무실 북측에서는 내프 구조를 보인다. 이 단층의 경사는 평균 20°이나 부분적으로는 수평일 때도 있는 것이 확인되었다. 마교 스러스트 단층은 마교리에서 흥전 스러스트 단층을 절단하고 있어 흥전 스러스트 단층이 생성된 이후에 일어난 단층 운동이나 시간적인 격차는 크지 않을 것이다. 마교리 스러스트 단층은 정고리골 부근에 석회암층이 함백산층을 덮게 한 소부치(召富峙) 스러스트 단층과 연결된 것으로 보이며 백산 스러스트 단층과도 동시기에 형성된 단층으로 생각된다.[1]

- '''오봉산 스러스트 단층'''은 삼척시 도계읍 흥전리에서 상덕리에 위치한 오봉산(729 m)까지 이어지는 스러스트 단층으로 장성층이 도사곡층과 함백산층 위로 충상되었다.[31]

- '''문곡 단층'''(Mungog Fault)은 태백시 문곡동 일대에 북동-남서 방향으로 발달하며 소도리 단층을 문곡동에서 절단하고 있다.[1]

- '''철암 단층'''은 철암동에서 철암천을 따라 북북동 방향으로 발달하는 수직 단층이다. 서측을 상승시키고 동측을 남쪽으로 이동시켰으며 석탄공사 장성지구와 강원탄광의 경계이기도 하다. 철암 단층과 함백산 단층은 직접 연관되어 있지 않아 정확한 선후 관계는 알 수 없으나 대체로 거의 동일한 시기에 형성된 것으로 생각된다.[1]

; 함백산 단층 서부

백운산 향사대에는 북북동-남남서 주향의 단층들이 많이 발달한다. 두위봉 단층, 화절치 단층, 함동 단층을 비롯하여 북동-남서 방향의 단층 대부분은 북서쪽으로 경사하고 북서측 지괴가 상승한 역단층이다.[1]

- '''고한 단층'''(Gohan Fault)은 하이원리조트 남쪽의 백운산에서 시작해 고한읍 고한리를 지나 북북동쪽으로 이어지는 단층으로 위치상 백전리 단층의 일부로 보인다. 이 단층은 동측 지괴가 낙하한 수직 단층이다.[1]

- '''사북 단층'''(Sabug Fault)은 정선군 사북읍 사북리에서 시작해 사북읍 직전리를 지나 북북동쪽으로 이어지며 위치상 호명 단층의 일부로 보인다. 이 단층은 서쪽이 낙하한 수직 단층으로 추정된다.[1]

- '''고일 단층'''(Goil Fault)은 강릉시까지 이어지는 단곡 단층의 일부이며 동측이 상승했다.[1]

강릉 남동부의 강릉 탄전 지역에서는 고생대 후기의 평안 누층군 내에 엽리, 압쇄, 단층, 습곡 구조와 같은 형성 시기를 달리하는 수많은 지질 구조가 발달한다.

; 습곡

- '''도마리 배사'''는 왕산면 도마리에 서북서-남동 방향으로 발달하며, 습곡 가운데에 조선 누층군 석병산층이, 그 양쪽에 평안 누층군 만항층이 분포한다. 도마리 배사는 등사 습곡의 구조를 보인다.[1]

- '''늘목재 배사'''는 매봉산(820.7 m) 부근, 구정면 구정리와 왕산면 도마리 사이에 위치한 고개 늘목재에서 성산면 산북리의 좌망두마을로 이어지는 연장 2.5 km, 북북서-남남동 방향의 축을 가진 배사 습곡이다. 이 습곡 구조에 의해 가운데에 암회색의 셰일과 사암인 중부 평안 누층군이, 그 양쪽에 유백색 사암인 상부 평안 누층군이 분포한다. 도마리 배사와 마찬가지로 등사 습곡이다. 성산면 산북리에서 남항진 섬록암에 관입당해 소멸된다.[1]

- '''칠성산 향사'''는 구정면 어단리 남쪽의 칠성산을 지나는 남-북 주향의 향사 습곡으로, 칠성저수지에서 석병산 부근까지 약 7 km 이어진다. 칠성산 향사는 강릉탄전의 평안 누층군의 분포에 영향을 주는 대규모의 습곡 구조로, 남-북 방향의 축을 경계로 평안 누층군 지층이 동측에서는 북북동 주향에 서북서 경사를 보이며, 서측에서는 북서 주향에 북동 경사를 보인다. 칠성산 향사 동측에는 임곡 단층을 따라 석병산층과 만항층이 길게 드러나 있어 칠성산 향사에 대응되는 배사 구조의 존재를 암시하였으나 조사 결과 뚜렷한 배사 구조가 확인되지는 않았다. 이는 후기의 변형작용이 겹치며 지층이 교란되었기 때문일 것이다.[1]

; 단층

- '''임곡 단층'''은 강릉탄전 지역에서 약 20 km 이상 추적되는 단층이다. 단층의 주향은 북동 15°이며, 고각의 수직 단층이다. 강릉탄전 보고서에서 임곡 단층은 동측이 떨어진 수직단층으로 보고되었다. 임곡 단층에 따른 만항층의 겉보기 수평 변위량은 약 2.9 km에 이른다. 따라서 임곡단층은 동쪽 지괴가 떨어진 정단층 운동과 우수향 주향이동이 복합적으로 일어난 단층일 가능성이 높다.[1]

- 강릉시 구정면 언별리와 강동면 안인진리에서는 중부 평안 누층군이 역단층에 의해서 여러 차례 반복된다. 강동면 안인진리에서 평안 누층군이 반복되는 현상은 기존에 등사 습곡에 의한 것으로 해석되었으나 황재하 등(2011)은 지질조사를 수행하고 시추자료를 분석하여 지층의 반복 분포 현상이 습곡이 아닌 평행한 역단층들의 발달에 기인한 것으로 확인하였으며 이 평행 역단층들이 인편상으로 발달하는 스러스트 단층일 가능성이 높다고 하였다.[48] 언별리 단경골에서 망덕봉으로 올라가는 능선에서는 서쪽부터 언별리 스러스트 단층, 망덕봉 스러스트 단층 2개 단층에 의해서 상부 평안 누층군 내에 중부 평안 누층군이 두 번 반복된다. 임곡 단층 동편의 강동면 안인진리에는 서쪽부터 북북동-남남서 주향의 송촌 스러스트 단층, 허이대 스러스트 단층, 대포동 스러스트 단층 3개 단층에 의해서 중부 평안 누층군이 세 번 반복된다. 이중 대포동 스러스트 단층은 안인진리 해안가에서 강릉 화강암에 의해 절단되어 역단층 운동은 평안 누층군이 퇴적된 후 1억 7400만 년 전 이전에 일어난 것으로 추정된다.[1]

단양탄전 지역에는 수많은 습곡과 단층(주로 스러스트 단층)들이 발달한다. 습곡축의 주향은 대체로 북동 30°이며 북서로 경사하는 등사 습곡으로 되어 있으며 향사의 서익부에 스러스트 단층이 발달한다. 스러스트 단층들은 모두 습곡과 그 생성 시기가 동일한 것으로 보인다. 이유는 스러스트 단층의 방향이 습곡의 방향과 거의 평행하며 큰 습곡 구조를 따라 스러스트 단층이 발달하기 때문이다.

단양읍 지역에는 동측부터 옥동 단층, 노동리 스러스트 단층, 기촌 스러스트 단층, 슬음산 스러스트, 각동 단층이 발달해 있다. 슬음산 스러스트와 기촌 스러스트 단층 상반에는 조선 누층군 막동 석회암층이 놓이지만, 노동리 스러스트 단층은 평안 누층군 장성층 분포지 내에 발달한다. '''이는 함탄층이 다른 지층에 비해 미끄러지기 쉽기 때문이다.'''[1]

; 습곡

- 덕상곡(德尙谷) 습곡대 : 단양 탄광 내에서는 수 개 조의 등사 습곡 구조에 따라 평안 누층군 장성층이 넓은 분포를 가지며 이 지역에서 장성층의 두께는 300 m 이상으로 확인되고 동일 탄층이 수 회 반복되는 것으로 나타났다.[59]

- 봉우등 습곡대 : 가곡면 사평리 소재 봉우등(695.7 m) 부근에서는 고방산통이 장성층 내 및 장성층 상위에 향사축을 따라 연장 분포되며 장성층 내에도 수 회의 습곡 구조가 발달된다.[1]

- 태화산 습곡대 : 영춘면 오사리 북서부의 태화산(1027.5 m) 부근에는 수 회의 향사와 배사 습곡 구조에 의해 고방산층이 넓은 분포를 보이는데 향사축을 따라 대동 누층군 반송층이 분포하는 곳도 있다.[1]

- 응봉(鷹峯) 습곡대 : 만항층과 금천층이 수 차례에 걸쳐 향사와 배사에 의해 반복 분포된다.[1]

; 단층

- '''실금산(슬음산) 스러스트 단층'''은 단양읍 노동리에 소재한 실금산(슬음산, 671.3 m)을 지나는 북동-남서 주향의 단층으로 조선 누층군 두무동층과 막동 석회암층 또는 고성 석회암층이 평안 누층군 만항층, 사동층, 고방산층 위로 충상되어 있다. 이 단층의 북부 연장은 대동 누층군 반송층에 의해 덮여 지표에서 소멸된다. 주향은 북동 20°, 경사는 북서 60°이다.[1]

- '''아평 스러스트 단층'''은 실금산 스러스트 단층에서 분리되어 북북동 방향으로 연장되다가 대동 누층군 반송층에 의해 피복된다. 단층의 이름은 가곡면 사평리의 아평 마을에서 유래되었다. 이 단층에 의해 평안 누층군 만항층에서 고방산층에 이르는 지층이 평안 누층군 녹암층 위로 충상되었다. 단층의 경사는 북서로 30~60°이다.[1]

- '''현천리 스러스트 단층'''은 구단양 하방리에서 강을 건너 단양읍 현천리에서 심곡리를 지나 고수리 서방 1 km인 고수리로 이어지는 북동 30°주향의 단층이며 각동 스러스트 단층에 가장 근접하여 있고 대동 누층군 반송층을 조선 누층군과 평안 누층군 만항층 위로 충상시킨다. 현천리 스러스트 단층의 상반에는 조선 누층군 막동 석회암층이 발달하며 석회암층 내에는 여러 조의 소규모 스러스트 단층들이 발달한다. 현천리 스러스트 단층 하반에는 평안 누층군 만항층과 금천층, 장성층이 평행하게 분포한다.[60][1]

- 단양 고수동굴 주변에는 서쪽에서부터 고개 단층, 고수리 단층, 사평리 단층이라고 명명된 3개의 역단층이 발달한다. 이 단층들에 의해 조선 누층군 상부와 평안 누층군의 지층들이 충상(thrust)되어 막동 석회암층과 홍점층(만항층), 사동층, 고방산층이 각 2회 반복 노출된다. 이들 3개의 단층들은 각동 스러스트 단층과 주향이 거의 일치하며 각동 단층 남동쪽 가까이서 평행하게 달리다가 단양군 북부에서 각동 스러스트 단층에 합류된다. 그러므로 이들 단층은 각동 단층의 지류(支流)에 해당하는 것으로 보아도 좋다.[1]

- * '''고수리 단층'''은 단양 고수동굴이 위치한 단양읍 고수리 일대에서 동굴 부락이 위치한 안고수 마을을 지나 설미기골이라고 불리는 계곡의 서측 50 m이내에서 설미기골에 거의 평행하게 북북동-남남서 방향으로 발달한 단층이다. 이 단층은 설미기골 상류의 고개를 넘어 남한강에 이른다. 고수리 단층은 안고수 마을에서 남쪽으로는 구고수교의 동쪽을 지나 석탄 폐석이 쌓인 사면을 지나 남진하는데 이곳에서 측정된 단층의 경사는 서쪽으로 50°이다. 이로 보아 고수리 단층은 북동 10°의 주향을 가지고 서쪽으로 50°정도 경사한 역단층이다. 고수동굴의 입구는 고수리 단층에서 약 60 m 서쪽에 있고, 그 출구는 고수동굴 입구보다 수직 거리로 약 40 m 높은 곳에 있으며 고수리 단층과 거의 근접하여 있다. 이렇게 보면 고수동굴은 고수리 단층 상반인 막동 석회암층 속에 있는 것이다. 고수리 단층의 낙차는 1,500 m로 계산된다.[1]

- * '''고개 단층'''은 고수리 북서쪽, 단양읍 도담리 동부에 위치한 고갯길 서쪽을 따라 북동 20°의 주향과 서쪽으로 50°경사하는 역단층이다. 이 단층은 금천층(사동층 하부) 위에 놓여 있던 장성층(사동층 상부)과 함백산층(고방산층 하부)을 잘라서 하늘 높이 솟아 오르게 하여 결국 삭박 소실되게 하였는데 그 낙차는 약 600 m 로 계산된다.[1]

- '''사평리 단층'''은 고수리 단층 동쪽 약 400 m에 위치하며 이는 대체로 함백산층(고방산층 하부) 내에 생긴 역단층으로 보아도 좋다. 다만 고수리 남쪽에서 장성층, 금천층, 만항층의 일부와 접하여 있다. 이 단층은 북동 10°의 주향을 가지고 단양읍 노동리 북서부에서 고수리를 지나 가곡면 사평리로 이어지며 서쪽으로 약 50°경사하는 역단층이다. 단층의 낙차는 약 700 m일 것으로 계산된다.[1]

6. 생층서대

평안 누층군에서는 방추충, 코노돈트, 식물 화석 등 다양한 화석들이 발견되어 지질시대를 추정하고 생층서대를 설정하는데 이용된다.

삼척탄전 지역에서는 식물 화석군에 따라 하부로부터 4개의 생층서대로 구분된다.

[18]

고한층에서는 후기 페름기를 지시하는 식물 화석이 산출된다.[1] 정선군 고한읍 고한리 지역에서는 ''Gigantopteris nicotianaefolia'', ''Lobatannularia heianensis'' 등을 포함하는 전형적인 고방산층의 식물 화석군이 산출되었다.[24] 전희영(1985, 1987)은 고한층에서 페름기에 해당하는 ''Lobatannularia heianensis'' (Kodaira) Kawasaki 등의 식물 화석을 발견하였다.[1] 사북-고한 지역의 고한층에서는 ''Gigantopteris nicotianaefolia, Lobatannularia heianensis'' 등의 식물 화석이 풍부하게 산출되며, 이 화석들에 근거하여 상부 페름기 초기로 밝혀졌다.[1]

이창진 외(1988)는 평창군 미탄면 부근에서 방추충 및 코노돈트 화석을 연구하여 생층서대를 설정하였다. 석탄-페름기의 석회암에서 9속 16종의 방추충 화석과 7속 15종의 코노돈트 화석을 발견하여 ''Eostaffella''(요봉층 하부), ''Profusulinella''(요봉층 상부), ''Fusulina'', ''Pseudofusulina'' 4개 방추충 생층서대와 ''Idiognathoides opimus'', 하부 ''Idiognathodus delicatus'', 상부 ''Idiognathodus delicatus'', ''Idiognathodus tersus'', ''Streptognathodus elongatus'' 5개 코노돈트 생층서대를 설정하였다.[34]

1989년 박수인은 농암면 지역의 운암사층 석회암층에서 코노돈트 화석 ''Diplognathodus edentulus'', D. oertlii, ''Idiognathodus ellisoni'', ''Streptognathodus elegantulus'', ''Streptognathodus elongatus'' 및 ''Sweetognathus whitei''과 방추충 화석 ''Pseudoschwagerina paraborealis'', ''Pseudoschwagerina pavlovi'' 및 ''Pseudofusulina complicata''을 발견하였다. 이 코노돈트 화석에 근거하여 ''Streptognathodus elongatus'' 그리고 ''Sweetognathus whitei'' 화석대를 설정하였고, 운암사층의 지질시대를 하부 페름기 시수랄리아세 사크마라절(Sakmarian)로 결정하였다.[69]

참조

[1]

서적

지구과학개론

교학연구사

[2]

저널

평안누층군의 재조명: 송림 조산운동의 변성작용과 변형작용

https://www.dbpia.co[...]

2019년

[3]

저널

Stratigraphy and Paleontology of the Samcheog Coalfield, Gangweondo, Korea (I) (江原道 炭三田陟의 層序 및 古生物)

https://www.dbpia.co[...]

1969년 3월

[4]

저널

땅_지반을 알게 하는 지질학(Geology) -남한은 어떤 암석으로 구성되어 있나 Ⅰ(서울, 경기도, 강원도, 충청도 지역) -

https://www.dbpia.co[...]

2020년 3월

[5]

서적

조선지질총서 2

공업출판사

[6]

서적

지구과학개론

교학연구사

[7]

저널

한반도 남부의 상부 고생대 평안누층군의 층서와 대비 (The stratigraphy and correlation of the upper Paleozoic Pyeongan Supergroup of southern Korean Peninsula - A review)

https://www.dbpia.co[...]

2017년 4월

[8]

웹인용

태백산지구 지하자원 조사보고서

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1962년

[9]

저널

寺洞統 砂岩의 堆積岩石學的 研究 (Petrographic Study of the Sadong Sandstones)

https://www.dbpia.co[...]

1967년 3월

[10]

웹인용

5만 지질도

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

[11]

웹인용

남한 최대 규모의 삼척탄광 개광

https://ncms.ncultur[...]

지역N문화

[12]

저널

A Paleontological Study of the Fusulinids from the Samcheog Coalfield, Korea (三陟炭田 紡錘蟲의 古生物學的 硏究)

https://www.dbpia.co[...]

1973년 6월

[13]

웹인용

삼척시의 산업 태동 도계광업소

https://ncms.ncultur[...]

지역N문화

[14]

웹인용

광산역사 - 강원도 삼척시 도계광업소 91년의 역사

http://azine.kr/m/_w[...]

한국광해관리공단

[15]

저널

백운산 향사대에 분포하는 동고층에 대한 고지자기 연구

https://www.dbpia.co[...]

1993년

[16]

저널

Geology of the Western Part of the Samcheog Coalfield (三陟炭田 西部地域의 地質)

https://www.dbpia.co[...]

1981년 6월

[17]

저널

Geological Structures of Jeungsan-Sabuk Area, Samcheog Coalfield, Korea (三陟炭田 甑山一舍北地域의 地質構造)

https://www.dbpia.co[...]

1990년 4월

[18]

저널

고생대 식물화석 - 삼척탄전 지역을 중심으로 (Plant fossils from the Upper Paleozoic Samcheog Coalfield, Korea)

https://www.dbpia.co[...]

2004년 6월

[19]

저널

삼척탄전 내○○지역에서 발생한 지반 거동의 방향 분석 Direction Analysis of Surface Sliding at ○○ District in the Samcheok Coalfield, Korea)

https://kiss-kstudy-[...]

2012년 3월

[20]

저널

Lithostratigraphy and depositional environments of the Pyeongan Supergroup (Carboniferous–Permian) in the Taebaek area, mid-east Korea

https://www.scienced[...]

2006년

[21]

저널

Permo-Carboniferous Plant Fossils from the Samcheog coalfield, Gangwondo, Korea. Part 1 (江原道 三陟炭田地域에서 발견된 植物化石에 대한 연구) <제1편>

https://www.dbpia.co[...]

1985년 6월

[22]

저널

Permo-Carboniferous Plant Fossils from the Samcheog coalfield, Gangwondo, Korea. Part 2 (江原道 三陟炭田地域에서 발견된 植物化石에 대한 연구 <제2편>

https://www.dbpia.co[...]

1987년 6월

[23]

저널

Conodont Biostratigraphy of the Pyeongan Supergroup in Sabuk-Gohan Area (사북-고한 지역의 평안누층군에서 산출되는 코노돈트 생층서에 관한 연구)

https://www.dbpia.co[...]

1989년 6월

[24]

저널

Occurrence of Gobangsan Flora in the Gohan Formation and its Stratigraphic Significance 古汗層의 高坊山植物群 ?出과 그 層序的 意義)

https://www.dbpia.co[...]

1972년 9월

[25]

저널

Albitization of feldspars in sandstones from the Gohan (Permian) and Donggo (Permo-Triassic) formations, Gohan area, Kangwondo, Korea

https://link.springe[...]

1997년 3월

[26]

저널

삼척탄전에 분포하는 평안누층군 지질시대의 상한에 대한 고찰

https://www.dbpia.co[...]

2012년 2월

[27]

웹인용

Structural Analysis of Hwangji-area, Samcheog Coalfield, Korea (三陟炭田 黃池一帶의 地質構造硏究)

https://www.dbpia.co[...]

대한지질학회

1987년 6월

[28]

저널

고찰 : 우리나라 구조지질학 발전의 발자취 (Footprints of structural geology in Korea : Review)

https://www.dbpia.co[...]

2017년 2월

[29]

저널

Structural Analysis of Hambaeg-san Area, Samcheog Coalfield, S. Korea (三陟炭田 咸白山一帶의 地質構造 硏究)

https://www.dbpia.co[...]

1985년 9월

[30]

웹인용

삼척탄전 동부의 지질구조와 석탄매장량에 관하여

https://scienceon.ki[...]

1978년

[31]

웹인용

Crustal Evolution of the Korean Peninsula -in the eastern part of Mt. Taebaeg Area Part I: Stratigraphy, Paleontology and the Geologic Structure in the Eastern Part of the Samcheog Coalfield 한반도 지각의 진화에 관한 연구 : 태백산 동부지역을 중심으로 - I편: 삼척탄전 동부의 층서, 고생물 및 지질구조

https://www.dbpia.co[...]

대한지질학회

1986년 3월

[32]

웹인용

태백산지구 지하자원 조사보고서 : 석탄편

https://data.kigam.r[...]

대한지질학회

1962년

[33]

웹인용

강원 지역에 분포하는 석회석 자원의 특성과 부존환경: 영월읍 북부 지역의 중기 석탄기 요봉층을 중심으로

https://scienceon.ki[...]

한국지구과학회지

2000년

[34]

웹인용

강원도 미탄부근 석탄-폐름계에 관한 생층서학적 연구 (A biostratigraphic study of the Permo-Carboniferous Strata in Mitan area, Kangweon-do, Korea)

https://scienceon.ki[...]

충북대학교

1988년 4월

[35]

저널

Moscovian Fusulinids from The Upper Yobong and Pangyo Formations in the Yeongwol Coalfield, Korea (寧越炭田 요봉層 上部와 板橋層에서 산출된 모스코비아기 紡錘虫)

https://www.dbpia.co[...]

1985년 6월

[36]

저널

南韓 江原道 寧越地域에 分布된 紅店層 (石炭紀後期)의 코노돈트 化石群과 그의 生層序 (Conodont fauna and its Biostratigraphy of the Hongjeom formation (Upper Carboniferous) in Yeongwol area, Gangwon-do, South Korea

https://www.dbpia.co[...]

1985-12

[37]

웹인용

영월트러스트시스템의 구조기하학적 형태 해석 연구

http://www.riss.kr/s[...]

2012

[38]

저널

Permian Fusulinids from the Limestones of the Bamchi Formation, Yeongweol Coalfield, Korea (寧越炭田 밤치層의 石灰岩에서 產出되는 페름紀 紡錘蟲)

https://www.dbpia.co[...]

1983-12

[39]

웹인용

강원도 영월군 북면 밤치부근 밤치층에서 산출된 페름기 유공충

https://www.dbpia.co[...]

한국고생물학회

1990-12

[40]

웹인용

강원도 평창군 멧둔재 일대에 분포하는 고생대층에 관한 고생물학적 연구

http://www.riss.kr/s[...]

강원대학교

2015

[41]

저널

The Age of the Gabsan Formation 甲山層의 地質時代)

https://www.dbpia.co[...]

1975-06

[42]

저널

Some Plant Fossils, Linopteris neuropteroides and Linopteris sp. cf. L. neuropteroides, from the Gabsan Formation, Korea (갑산층에서 발견된 식물화석 Linopteris neuropteroides와 Linopteris sp. cf. L. neuropteroides)

https://www.dbpia.co[...]

1979-09

[43]

웹인용

강원 지역에 분포하는 석회석 자원의 특성과 부존환경: 충북 가창산 지역의 갑산층을 중심으로 (Characteristics and Distribution Pattern of Carbonate Rock Resources in Kangwon Area: The Gabsan Formation around the Mt. Gachang Area, Chungbuk, Korea)

https://www.dbpia.co[...]

2000

[44]

웹인용

강릉·주문진도폭 지질조사보고서

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

2011

[45]

웹인용

한반도 상부 고생대의 층서 확립을 위한 연구(Ⅱ) The Stratigraphy of the Upper Paleozoic Formations in Korea

https://scienceon.ki[...]

한국지질자원연구원

1990

[46]

서적

강원권 지질유산 발굴 및 가치평가 (Assessment of the value and distribution of Geological Heritages in Gangwon Province)

국립공원공단, 대한지질학회

2019-12

[47]

웹인용

Geological structures of the northern Gangneung coalfield

https://www.dbpia.co[...]

대한지질학회

2012-04

[48]

웹인용

Geological structure and Fault chronology of the Aninjin-ri area, north-east end of the Gangneung Coal-field

https://www.dbpia.co[...]

대한지질학회

2011-08

[49]

웹인용

옥천대 주천-평창 지역 지질구조의 기하학적 형태 및 키네마틱스 연구

https://www.riss.kr/[...]

2016

[50]

웹인용

옥천대 북서부 태백산지역 평창-정선일대 지질구조의 기하학적 형태 해석 (Sturctural Geometry of the Pyeongchang-Jeongseon Area of the Northwestern Taebaeksan Zone, Okcheon Belt)

https://scienceon.ki[...]

2019

[51]

웹인용

창동도폭 지질조사보고서

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1995

[52]

웹인용

旌善圖幅 廣域地化學圖 調査硏究 (정선도폭 광역지화학도 조사연구)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1993

[53]

웹인용

旌善炭田 開發方案 硏究 (정선탄전 개발방안 연구)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1981

[54]

저널

고생대 우각호의 퇴적층 강원도 정선군 회동리 (Ancient Ox-bow Lake Deposits Hoedong-ri Jeongseon-gun Gangweondo)

https://scienceon.ki[...]

1994

[55]

저널

Paleozoic and Mesozoic Paleocurrents of the Danyang Coalfield District, Korea (丹陽炭田 地區의 古生代 및 中生代의 古水流)

https://www.dbpia.co[...]

1971-12

[56]

웹인용

丹陽 地質圖幅說明書 (단양 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1967

[57]

저널

고수동굴의 지질에 관한 연구

https://www.dbpia.co[...]

1993-01

[58]

저널

Pre-Jurassic Thrust Movement in Danyang Area, Danyang Coalfield, Korea (단양탄전 지역에서의 선쥬라기 드러스트 운동)

https://www.dbpia.co[...]

1994-02

[59]

저널

Geology of the Danyang Coalfield (丹陽炭田의 地質)

https://www.dbpia.co[...]

1981-06

[60]

저널

Stratigraphy and Paleontology of the Danyang Coalfield, N. Chungcheong-do, Korea (丹陽炭田의 層序 및 古生物學的 硏究)

https://www.dbpia.co[...]

1971-06

[61]

문서

문경도폭 지질원도

https://data.kigam.r[...]

[62]

문서

문경도폭 지질원도

https://data.kigam.r[...]

[63]

웹인용

聞慶 地質圖幅說明書 (문경 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1967

[64]

웹인용

咸昌 地質圖幅說明書 (함창 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1968

[65]

웹인용

문경탄전 북부지역의 지질구조 연구

https://scienceon.ki[...]

서울대학교

1988-01

[66]

웹인용

문경지역에 분포하는 평안누층군의 중온-저압 변성작용과 지구조 환경 해석 (Medium Temperature and Lower Pressure Metamorphism and Tectonic Setting of the Pyeongan Supergroup in the Munkyeong Area)

https://www.dbpia.co[...]

한국암석학회

2014-12

[67]

웹인용

Stratigraphy and Peleontology of the Permo-Carboniferous Strata of the Mungyeong Coalfield (문경탄전 지역의 석탄-페름계의 층서 고생물학적 연구)

https://www.dbpia.co[...]

1989-06

[68]

웹인용

龍遊里 地質圖幅說明書 (용유리 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

1973

[69]

웹인용

문경 탄전 남단의 농암 지역에 분포하는 석탄 - 페름계의 미화석에 관한 연구 (Microfossils of the Permo - Carboniferous Strata of Nongam Area in Mungyeong Coalfield)

https://kiss-kstudy-[...]

한국지구과학회

1989

[70]

웹인용

地史硏究 : 報恩炭田地域의 層序 古生物 및 韓半島 下部中生代 堆積層序硏究 (지사연구 : 보은탄전지역의 층서 고생물 및 한반도 하부고생대 퇴적층서연구)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1991

[71]

웹인용

永同圖幅 地質報告書 (영동도폭 지질보고서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1986년

[72]

웹인용

화순광업소

https://www.kocoal.o[...]

대한석탄공사

[73]

뉴스

‘한국 경제’ 일으킨 주역, 단 1곳 남는다…친환경 바람 타고 퇴장

https://www.mk.co.kr[...]

2023-06-30

[74]

웹인용

綾州 地質圖幅說明書 (능주 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1966년

[75]

웹인용

화순탄전 북부지역에서 우수향 연성주향이동운동에 관련된 변형작용 (Deformation related to Dextral Ductile Strike-Slip Movement at the Northern Part of Hwasun Coal Field)

https://www.dbpia.co[...]

대한지질학회

1992년 2월

[76]

웹인용

南倉 地質圖幅說明書 (남창 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1967년

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com

![[[삼척탄전]] 지역 평안 누층군 주상단면도](https://cdn.onul.works/wiki/source/194d98ca7e5_cea61c39.jpg)